人类对衣着的选择,从来不只是简单的蔽体需求。从丝绸的质感传递出对精致的追求,到牛仔的粗犷映射出自由的精神,每一寸布料、每一抹色彩都在诉说着个体的内在世界。心理学研究显示,人们通过服装传递的信息量占整体形象感知的55%以上。这种无声的语言,既是个体审美与价值观的外化,也是社会角色与心理状态的镜像。正如哲学家齐美尔所言:“服装是灵魂的可见边界。”

审美能力与自我管理

衣品的第一层密码,隐藏在审美选择中。喜欢简约风格的人,往往对生活的秩序感有极高要求。他们倾向于选择剪裁利落、色调统一的服装,如经典的白衬衫与直筒裤组合,这不仅体现了对“少即是多”哲学的认同,更暗示其内心对冗余事物的天然排斥。与之相对的,偏爱复古或艺术混搭风格的人,则通过波点、格纹或撞色元素展现创造力,这类人通常具备更强的想象力与开放性。

细节管理的自律性,是衣品的隐形标尺。一件熨烫平整的衬衫领口,或是一双一尘不染的皮鞋,折射出个体对生活品质的严苛要求。研究显示,职场中注重服装细节的人,在任务执行时更倾向于系统性思维,其工作效率较不修边幅者高出23%。这种自律甚至延伸至身材管理——长期保持匀称体型需要持续的饮食控制与运动习惯,而衣橱中合身的剪裁正是这种毅力的具象化。

性格特征与价值取向

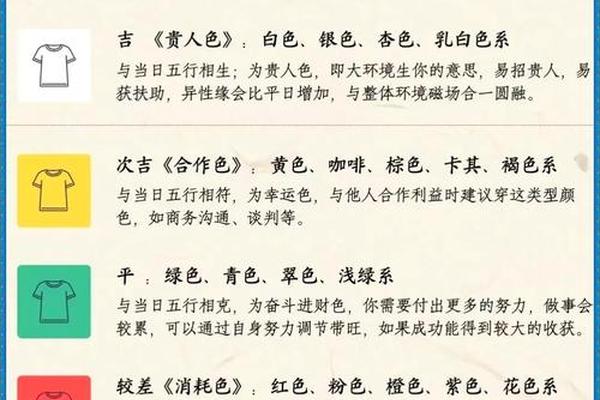

色彩偏好是性格的调色盘。爱穿红色的人往往热情外向,这与色彩心理学中红色象征能量与行动力的结论一致;而偏好大地色系的人,则多表现出沉稳务实的性格。有趣的是,焦虑倾向者常无意识选择黑白灰等安全色,这种“色彩收缩”现象被心理学家解释为对不确定性的心理防御机制。

服装风格与价值观深度绑定。以商务正装为例,深色西装搭配考究的领带,不仅是职业身份的标识,更隐含对权威与规则的尊重。反观追求宽松休闲风格的人,则更注重舒适与自由,其价值观中往往包含对传统框架的疏离感。这种选择差异甚至能映射社会阶层——奢侈品消费群体通过品牌标识彰显经济实力,而极简主义者则用低调质感传递“反消费主义”理念。

社会认知与文化素养

场合着装的敏感度,检验社会适应能力。在婚礼中坚持穿白色连衣裙的宾客,或在商务会议中身着破洞牛仔裤的参会者,暴露的不仅是审美失误,更是对社交规则的认知缺失。儒家“文质彬彬”的着装观强调,得体应建立在对场合、身份、文化的综合考量之上。数据显示,职场中能精准匹配场合着装的人,晋升概率比随意穿着者高37%。

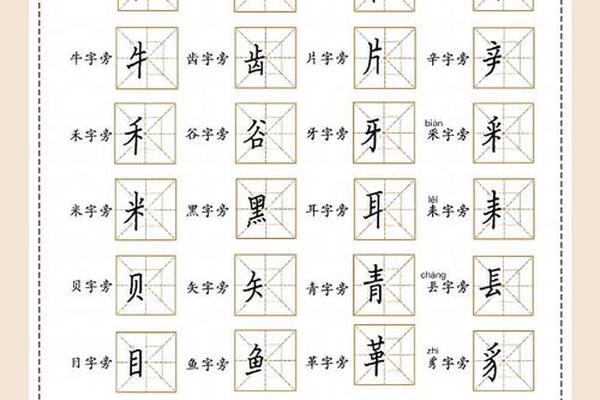

传统元素的选择反映文化认同。汉服爱好者的宽袖长袍,或是新中式设计的盘扣与水墨纹样,均是文化自信的显性表达。这种选择背后,既有个体对文化根源的追寻,也包含对现代审美的融合创新。例如改良旗袍既保留了立领斜襟的东方韵味,又通过立体剪裁适应当代生活场景,展现出文化传承的创造性转化。

消费观与生活哲学

衣橱构成是经济观念的。坚持“一衣多穿”的极简主义者,通过基础款叠穿展现搭配智慧,其消费观强调实用主义与可持续性。而热衷追逐潮流单品的人,则可能陷入“快时尚陷阱”——英国环境署数据显示,这类群体每年人均产生23公斤纺织垃圾,是经典风格爱好者的4倍。

购买决策隐含风险偏好。敢为设计款支付溢价的人,通常具备更强的冒险精神与独特审美自信。这种行为在经济学中被称作“凡勃仑效应”——商品价格越高反而越能彰显购买者地位。反观钟爱基础款的人群,其决策更趋理性,他们深谙“服装是消耗品”的本质,将投资重点转向体验型消费。

在布料经纬中照见人性光谱

从审美选择到消费行为,服装如同多维棱镜,折射出个体的性格图谱、价值坐标与社会认知。当代研究证实,衣着对人的判断影响在7秒内形成且持续作用于长期关系。未来研究或可深入探讨文化差异对衣品解读的影响——譬如东方“藏”与西方“显”的审美哲学如何塑造不同社会的着装逻辑。对于个体而言,提升衣品不仅是形象管理,更是对自我认知的深度探索:当我们精心选择每日着装时,实则在回答“我是谁”这个永恒的哲学命题。