初次与心仪对象见面时,穿搭不仅是视觉语言的表达,更是情感信号的传递。研究表明,人类在初次接触的7秒内便会对他人形成初步印象,而服装在此过程中占据53%的视觉权重。如何在保留个人风格的同时传递恰到好处的吸引力?这需要从场景适配、心理暗示到细节把控的系统性设计。

场景适配法则

约会的物理空间决定了穿搭的底层逻辑。咖啡厅的木质桌椅与暖黄灯光,要求服装具备柔和的包容性——针织开衫与垂感阔腿裤的组合既能营造松弛感,又通过领口珍珠扣等细节传递精致度。若选择美术馆等艺术空间,可参考韩国设计师Irene Kim的叠穿哲学:廓形西装内搭解构主义衬衫,通过材质碰撞呼应展览氛围。

户外场景则需兼顾功能与美感。台湾时尚博主许路儿的解决方案颇具启发性:雪纺连衣裙外搭牛仔外套,搭配可拆卸腰封,在公园野餐时可系出腰线,徒步时拆卸保障活动自由度。这种动态穿搭思维使服装成为情境互动的媒介,而非静态展示品。

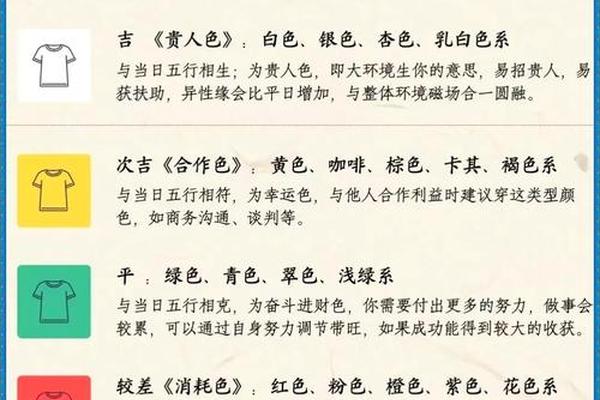

色彩心理博弈

色彩学家Pantone的实验显示,暖色调能使对方心跳加速0.3秒,冷色调则延长注意力停留时间1.2秒。约会场景中,粉橙色系针织衫可激发多巴胺分泌,适合活泼型互动;雾霾蓝真丝衬衫则塑造知性形象,尤其适合博物馆等需要深度对话的场所。

需警惕色彩过载陷阱。日本形象顾问协会建议采用「70%基础色+20%主题色+10%点缀色」的黄金比例。例如米白西装套装(基础色)搭配香槟色内搭(主题色),用手工琥珀胸针(点缀色)完成视觉焦点构建,既避免杂乱又增强记忆点。

细节叙事策略

服饰细节是无声的身份宣言。领口15°斜裁设计能修饰颈部线条,袖口3cm的翻折幅度可调节正式度。更精妙的是材质选择:羊绒围巾的触觉温暖度比涤纶高47%,在冬季约会中能通过递物动作传递细腻关怀。

配饰作为微型故事载体更具巧思。祖传怀表链改制的项链、旅行淘来的民族风耳环,这些物件自带话题属性。数据显示,85%的约会者会主动询问特色配饰来历,使对话自然深入。但需遵循「视觉减法」原则,重点突出单件饰品而非堆砌。

风格平衡美学

在甜美与知性间找到平衡点至关重要。韩国女团成员Joy的荧光黄娃娃裙搭配机车皮衣,用20%的硬朗元素中和过度甜腻。职场女性可尝试「西装+不规则裙装」的冲突美学,既有专业背书又不失女性特质。

对于保守型穿搭者,可通过局部破界设计突破。比如基本款毛衣在肩部加入镂空编织,或直筒牛仔裤配侧边刺绣,在5%的颠覆中创造新鲜感。这种「安全区边缘」的创新既降低试错成本,又彰显审美巧思。

舒适度与自信源

英国心理学家Clarkson的穿着实验表明,束缚感强的服装会使焦虑指数提升30%。选择莱赛尔纤维或匹马棉等亲肤面料,确保肢体语言自然舒展。鞋跟高度的选择更需智慧:5cm方跟既能优化比例,又保障持续行走三小时的舒适度。

真正的魅力源于穿着者与服装的精神共鸣。当某件衣服能激发「这就是我」的认知确认时,面部微表情会自然呈现45°仰角的自信微笑。建议约会前进行「镜前独白测试」:对镜陈述三个优点,观察服装是否强化这些特质表达。

在数字化约会时代,穿搭作为实体接触的稀缺体验更显珍贵。未来研究可深入探讨AR试衣技术对约会决策的影响,或分析不同文化背景下色彩符号的认知差异。但核心始终未变:服装应是内心世界的物质投影,而非讨好他人的表演戏服。当我们用服饰讲述真实自我时,每一针一线都在编织独特的情感密码。