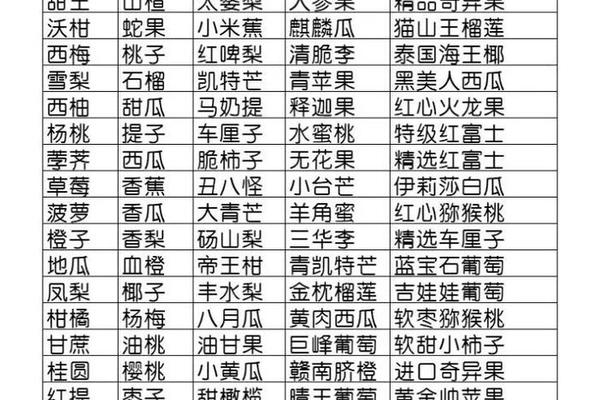

在中国传统文化中,水果不仅是自然的馈赠,更是情感的载体和文化的符号。它们以简洁的两个字命名,却承载着千年的智慧与祝福——苹果寓意“平安”,橙子象征“吉祥”,葡萄寄托“团圆”……这些名字背后,既有对健康的追求,也有对美好生活的期许。从《诗经》中“投我以木瓜,报之以琼琚”的礼尚往来,到现代商业品牌中的“果然”“金苹果”,水果的双字之名始终在人类文明中绽放着独特的生命力。

文化象征与历史传承

水果的双字命名往往与语言谐音、形态特征紧密相关。苹果因其“苹”与“平”同音,自宋代起便成为平安符般的馈赠佳品,明清时期更被用于祭祀以求家宅安宁。而橙子的“橙”谐音“成”,使其在科举时代成为士子必备的吉祥物,《清嘉录》记载江南学子考前必食橙子,取“心想事成”之意。这类命名智慧在葡萄身上体现得尤为典型:其串状果实被《齐民要术》描述为“珠联璧合”,唐代诗人王翰更以“葡萄美酒夜光杯”将葡萄与宴饮文化永久绑定。

东西方文化对水果寓意的诠释差异显著。石榴在东方象征“多子多福”,《北史》记载北魏皇室婚礼必置石榴;而在希腊神话中,石榴却是冥后珀耳塞福涅的禁果,代表着生死轮回。这种文化碰撞在当代依然可见,如西方情人节流行赠送草莓表达爱意,而中国传统婚俗中则用红枣、花生、桂圆、莲子组成“早生贵子”的祝福。

健康价值与营养密码

现代营养学研究揭示了水果寓意的科学基础。苹果富含的槲皮素已被证实具有抗氧化功能,与其“平安果”的美誉形成奇妙呼应——每天食用1-2个苹果可使心血管疾病风险降低12%。香蕉中高达358mg/100g的钾含量,不仅支撑着其“智慧之果”的称号,更被《英国运动医学杂志》列为运动员必备补给品,能有效预防运动性抽搐。

中医药理与水果寓意的结合堪称典范。梨子润肺止咳的功效在《本草纲目》中早有记载,现代研究更发现其含有的熊果酸能抑制肺癌细胞增殖,这与其“离病安康”的民间解读不谋而合。而荔枝的“离支”古名源自《本草衍义》“若离本枝,一日色变”的记载,如今其丰富的维生素C含量(41mg/100g)恰能解释古人“食荔养颜”的经验之谈。

商业应用与品牌塑造

水果寓意的商业转化在现代市场大放异彩。“褚橙”品牌借助“诚”的谐音,将云南冰糖橙打造成诚信品质的代名词,创造单品年销过亿的奇迹。日本水果商开发的“恋爱苹果”,通过在果面印制爱心图案,将苹果单价提升至普通品种的5倍,印证了《消费心理学》中情感溢价的理论。

品牌命名策略深谙传统文化密码。“百果园”旗下“良橙”系列巧妙融合“良辰美景”的成语,使产品溢价率达30%;“喜茶”推出的“萄气金玉”饮品,借葡萄的团圆寓意打造节日限定爆款。这些案例印证了《品牌符号学》所述:简短易记的双字水果名,天然具备文化认同优势。

民俗传统与节庆仪式

岁时节令中的水果使用形成独特文化景观。闽南地区“除夕围炉”必摆柑橘,取其“甘吉”谐音;《广东新语》记载重阳必食柚子,因“柚”与“佑”同音,祈求神灵庇佑。这些习俗在当代演化出新形态,如北京冬奥会期间,鸟巢志愿者站设置的“平安果”派送点,日均发放苹果2000余个,将传统寓意注入国际盛会。

人生礼仪中的水果象征体系尤为精妙。江浙婚俗中新娘跨火盆时手持苹果与橙子,喻意“平安呈祥”;陕西抓周礼中的柿子模型,寄托着“事事如意”的期盼。这些仪式被《民俗符号学》视为“生命节点的文化锚点”,在现代化进程中仍保持旺盛生命力。

艺术创作与文学符号

水果意象在文学长河中生生不息。杜甫“庭前八月梨枣熟”道尽离乱中的温情,鲁迅《秋夜》中“两棵枣树”成为现代文学经典意象。当代作家莫言在《檀香刑》中以“石榴咧嘴”隐喻时代裂变,展现水果符号的叙事张力。

视觉艺术创作中,齐白石“红柿图”以简约笔墨传递“事事如意”的祝福;草间弥生的《无限镜屋》用波点草莓构建超现实空间,解构传统寓意。这些创作印证了贡布里希“图式修正”理论——艺术家通过对传统符号的再诠释,实现文化寓意的当代转化。

在全球化与在地化交织的当下,水果的双字之名如同文化基因,既保持着“苹果平安”这样的原始编码,又在元宇宙、AI艺术等领域衍生新形态。未来研究可深入探讨:跨文化语境中水果寓意的变异规律,数字时代水果符号的传播机制,以及生态危机下水果文化象征体系的重构路径。正如《文化人类学》所指出的,这些承载着人类集体记忆的双字水果名,终将在文明演进中持续焕发新的生机。