在幼儿教育中,生活技能的培养与认知发展同样重要。穿衣作为幼儿日常自理的核心能力之一,不仅是独立性的体现,更是精细动作、空间感知和逻辑顺序等综合能力的发展契机。近年来,以《穿衣歌》为代表的儿歌教学法在幼儿园实践中广泛应用,通过韵律化、情境化的教学设计,将生活技能转化为趣味性学习体验,成为连接幼儿认知与行为的重要桥梁。

一、教学设计的理论基础

《穿衣歌》教案的设计根植于幼儿发展心理学与教育学原理。根据皮亚杰的认知发展阶段理论,3-6岁幼儿处于前运算阶段,其思维具有具体形象性特点。网页1的小班教案中,教师通过“盖房子”“小老鼠钻洞”等拟人化语言(如“吱溜吱溜上房子”对应拉拉链动作),将穿衣步骤转化为可感知的具象画面,符合幼儿的思维特征。维果茨基的“最近发展区”理论则强调社会互动对学习的促进作用,如网页2的中班教案中,大班幼儿的示范、同伴间的讨论与教师的分步骤指导,形成了多层次的支架式学习。

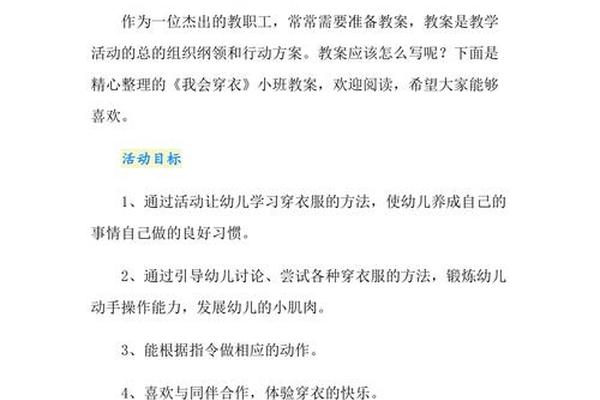

从课程目标来看,《穿衣歌》教案普遍遵循“感知—理解—应用”的递进逻辑。例如网页56的《穿衣歌》活动目标设计,从感知儿歌节奏到独立完成穿衣,最终指向自我效能感的建立。这种目标分层与《3-6岁儿童学习与发展指南》中“具有基本的生活自理能力”的要求高度契合,体现了“做中学”的教育理念。

二、教学策略的实施路径

1. 多感官联动的教学方式

成功的穿衣歌教案往往融合视觉、听觉与动觉的多通道输入。网页1的小班教案中,教师同步使用步骤图片与动作示范,如用“捉领子”配抓衣领动作、“盖房子”配披衣动作,形成视听动协同记忆。网页74的托班公开课则引入小熊玩偶穿衣情境,通过角色扮演激发幼儿的同理心与参与欲。这种立体化教学策略有效突破了传统说教的局限性。

2. 分层递进的能力培养

针对幼儿个体差异,教学设计需体现灵活性。网页27的中班教案采用“集体讲解—分组练习—个别指导”的三段式结构,在小组活动中设置穿衣障碍游戏,既保证基础技能掌握,又为能力较强幼儿提供挑战。网页26的微课程方案提出差异化评估标准,如对动作协调性较弱的幼儿,允许延长练习时间并采用正向激励,这种弹性设计更符合幼儿发展规律。

三、教学实践的反思与优化

1. 儿歌文本的适用性分析

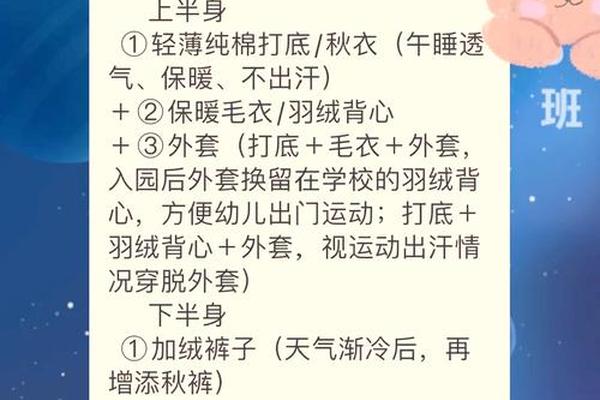

现有《穿衣歌》教案普遍存在地域适应性不足的问题。北方冬季厚重衣物的穿脱步骤复杂,而南方夏季衣物款式多样,统一的教学儿歌难以覆盖所有场景。网页64提出的“洋葱式穿衣法则”强调分层穿搭理念,提示教师可根据季节调整儿歌内容,例如增加“脱外套时要像剥洋葱”等生活化比喻,增强实用性。

2. 技能迁移的持续性挑战

尽管多数教案设计了延伸活动(如网页1的午睡穿衣引导),但网页46的研究指出,仅22%的幼儿能将课堂技能稳定迁移至家庭场景。建议借鉴网页56的“家庭记录表”机制,建立家园共育档案,通过每周穿衣挑战打卡、亲子改编儿歌比赛等活动,形成持续性的能力强化。

四、家园共育的协同机制

家庭环境对幼儿穿衣能力发展具有决定性影响。网页64特别强调家长需避免三类危险衣物:带绳带的连帽衫、装饰过多衣物及紧身裤,这与网页26的安全教育目标形成呼应。教师可通过家长工作坊演示“三指检测法”(锁骨、后背、手脚的温度感知),帮助家长掌握科学的穿衣指导方法。

需警惕过度代劳现象。网页47指出,35%的祖辈家长因担心幼儿着凉而包办穿衣。建议采用“半辅助策略”,例如家长只帮助扣第一颗纽扣,剩余部分由幼儿独立完成,逐步建立“我能行”的心理暗示。

《穿衣歌》教案的价值不仅在于传授穿衣技能,更在于通过生活化课程培养幼儿的问题解决能力与自我认同感。当前实践表明,情境化、游戏化的教学设计能显著提升幼儿参与度,但需进一步关注文化适应性改进与家园协同机制创新。未来研究方向可聚焦于:①开发基于AR技术的穿衣模拟系统,通过虚拟试穿增强学习趣味性(如网页26提出的VR技术应用);②开展长期追踪研究,探究幼儿期自理能力与青少年期责任心的相关性。唯有将生活教育置于终身发展的视野中,才能真正实现“一日生活皆课程”的教育理想。