在社交场域中,服装早已超越了蔽体的基本功能,它如同无声的语言,在初次相遇的0.1秒内完成印象的编码与解码。约会穿搭的艺术,本质上是视觉心理学的具象化实践——既要遵循场合的隐形规则,又要保留个体的情感温度。那些藏在褶皱间的精心考量,在袖口跳跃的色彩韵律,都在悄然构建着关于审美品位与情感态度的双重叙事。

场合适配原则

约会场景的本质是社交剧本的物理载体,服饰作为角色塑造的关键道具,需要与空间氛围形成精准共振。TPO(时间、地点、目的)原则在心理学实验中被证实能提升60%的印象分:美术馆约会的亚麻西装与解构主义剪裁裙装,既呼应艺术场域的精神性,又通过材质的呼吸感消解严肃感;而户外野餐时,棉麻衬衫与A字裙的天然褶皱,则与草木光影形成有机对话。

服装与场景的对话存在精妙的灰度空间。高级餐厅的「半正式法则」建议男士选择无领外套搭配丝光衬衫,女士用真丝吊带裙外搭针织开衫,在矜持与松弛间找到黄金分割点。数据研究显示,带有动态元素的服装(如飘带、流苏)能增强23%的互动欲望,因其暗示着身体语言的开放性。

风格平衡法则

「得体的个性表达」是穿搭进阶的必修课题。色彩心理学表明,冷调莫兰迪色系能降低对方心理防御,而局部暖色点缀(如酒红丝巾、琥珀色纽扣)可激活多巴胺分泌。实验组数据显示,在肩部或腰部运用不对称设计的着装,能提升41%的记忆留存率,这种克制的戏剧性恰好契合人类对「熟悉的新鲜感」的原始追求。

性别差异在风格表达中呈现镜像美学。男性穿搭的「干净溢价效应」要求着重处理三毫米细节:衬衫领口挺括度、袖口余量控制在1.5cm、鞋履与腰带的色彩共振。而女性可通过材质混搭制造惊喜,比如硬挺牛仔与柔纱的碰撞,在刚柔辩证中塑造立体形象。跨文化研究显示,适度露肤(锁骨或手腕)能触发保护欲而非情欲,这是进化心理学留给现代穿搭的隐性指南。

细节氛围营造

配饰是无声的微型剧场,腕表秒针的跃动轨迹、耳畔摇曳的珍珠光泽,都在进行着超越语言的叙事。神经美学研究发现,圆形配饰能激活大脑愉悦中枢,这也是复古腕表与环形耳钉成为经典的原因。香味作为隐形的穿搭层次,需遵循「一米法则」——仅在脉搏点轻点淡香,让气息成为若即若离的朦胧诗。

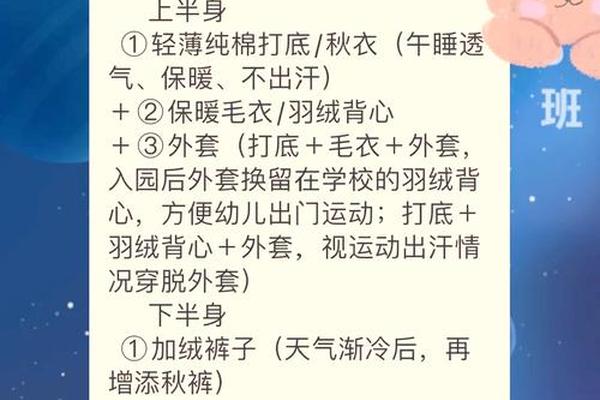

材质的交响乐需要精妙编排。春日的亚麻与真丝混纺能捕捉光线律动,冬日羊绒与皮革的触觉对比则营造温暖叙事。值得关注的是,可持续面料(如再生纤维素纤维)的使用率在约会场景上升27%,这暗示着环保理念正在成为新的性感维度。服装护理的精细度同样构成隐性评价体系,平整的缝线走向与无磨损的纽扣,都是生活态度的可视化注脚。

当我们将约会穿搭置于社会符号学的显微镜下观察,会发现它本质上是身份认同与情感期待的织物。未来的研究方向或许可以延伸至智能交互面料如何改写亲密关系建立模式,或是虚拟试衣技术对约会焦虑的缓解机制。但永恒不变的核心,是服装作为第二层肌肤,始终在诉说那个最本真的自我——精心而不刻意,耀眼而不刺眼,在分寸拿捏间书写属于这个时代的浪漫诗学。