注册会计师考试作为财会领域的“黄金证书”,其科目搭配策略直接影响备考效率和通过率。合理的组合既能发挥知识间的协同效应,又能分散学习压力,帮生在五年成绩有效期内实现高效通关。本文将从科目关联性、难易平衡、个人背景适配性等角度,结合历年考生经验和考试政策,为不同基础的考生提供科学的搭配建议。

科目关联优先

注册会计师考试的六门专业科目并非孤立存在,而是形成了紧密的知识网络。会计作为学科基石,与税法的实务处理存在深度关联。例如企业所得税的纳税调整、增值税的会计处理等交叉知识点,在两科考试中占比超过20%。而审计科目中超过40%的案例分析需要依赖会计知识,如固定资产折旧的审计程序、收入确认的截止性测试等,这使得“会计+审计”成为进阶考生的经典组合。

财管与战略的组合则体现了计算与思维的互补。财管中的SWOT分析、平衡计分卡等工具是战略科目的核心考点,两者的知识重合度达30%以上。战略科目中的风险管理框架也为财管案例分析提供了理论支撑。这种基于知识关联的搭配策略,能帮生减少30%-40%的重复学习时间。

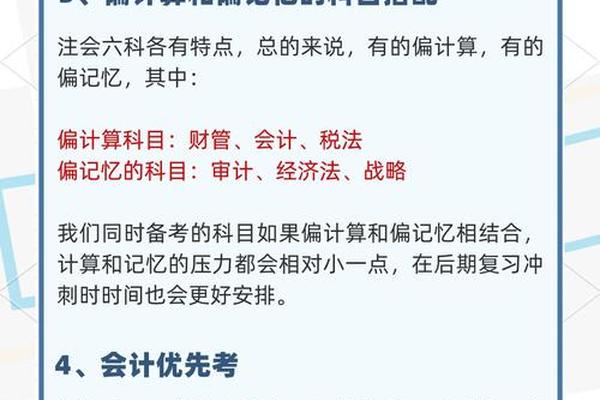

难易平衡策略

根据近五年通过率统计,六科专业考试的难度呈现明显梯度:会计(21.9%)、审计(31.05%)、财管(29.39%)属于高难度科目;税法(29.46%)、经济法(30.92%)、战略(29.47%)则相对容易。科学的搭配应遵循“一难带一易”原则,如零基础考生首推“会计+经济法”组合,既通过会计构建专业框架,又利用经济法的体系化记忆调节学习强度。

对于时间充裕的考生,“三科组合”可采取“两难一易”模式。例如“会计+审计+税法”组合中,会计与审计形成知识闭环,税法作为中等难度科目提供缓冲。数据显示,这类组合的三年累计通过率比随意搭配高出45%。但需注意避免“审计+财管”等高强度组合,两者合计需要800小时以上的学习量,易导致备考疲劳。

个人背景适配

在职考生与全职备考者的策略应有显著差异。财务从业者可优先选择与工作场景契合的组合,如税务岗位适合“会计+税法+经济法”,审计从业者宜选择“会计+审计+战略”。跨专业考生则应侧重基础科目,首年选择“会计+战略”组合,利用战略的框架性思维辅助会计学习,该组合的零基础考生通过率比单科备考提高28%。

时间管理能力也是关键考量因素。每天仅有2-3小时学习时间的考生,建议采用“两年三科”模式:首年“会计+税法”,次年“审计+经济法+战略”。而脱产备考者可采用“三年六科”的密集型方案,每年攻克两门核心科目,如首年“会计+审计”、次年“财管+战略”、第三年“税法+经济法”。

总结与建议

科学的科目搭配需综合考量知识关联度、难度梯度与个人特质三大维度。优先选择会计作为核心科目,搭配与其关联性强、难度适中的科目,能显著提升学习效率。建议考生参考以下原则:零基础从“会计+税法”入门,进阶考生选择“审计+战略”突破,时间受限者采用“经济法+战略”保底。未来可进一步研究人工智能辅助的个性化搭配模型,结合考生学习行为数据动态优化备考方案。