汉语中的“穿”字,既是日常生活中的高频动词,也是构成丰富词汇的语言符号。从“穿衣”这一基础动作出发,“穿”字通过组合与引申,形成了涵盖物质行为、抽象思维、文化隐喻的多维语义网络。这一语言现象不仅展现了汉字表意的灵活性,更折射出中华民族对生活实践的深刻观察与智慧凝结。

一、词源与基础语义

“穿”的甲骨文字形为“牙在穴中”,《说文解字》释为“通也”,其本义强调突破阻隔的贯通性。这种原始意象在《诗经·召南》的“何以穿我墉”中得以印证,指穿透墙壁的动作。随着社会发展,“穿”的语义逐渐扩展至服饰领域,《玉台新咏》中“皆用青线穿”的记载,揭示了其从物理穿透到衣物穿戴的语义迁移。

在服饰语境中,“穿”的核心语义包含双重维度:一是将衣物覆盖于身体的物理动作,如“穿衣”“穿鞋”;二是通过服饰构建社会身份的象征行为,如“穿礼服”“穿朝服”。这种从具体动作到抽象意义的演变,体现了语言符号与社会实践的互动关系。

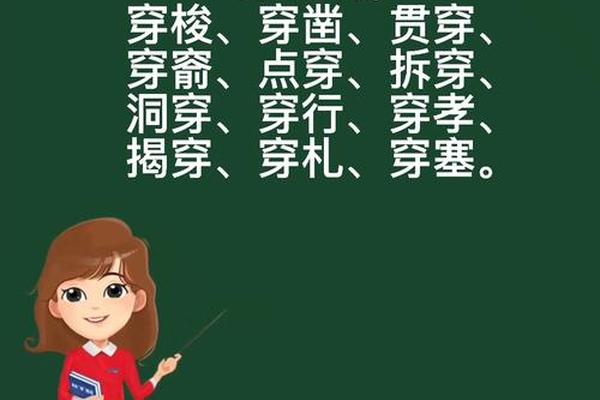

二、词汇构成的多样性

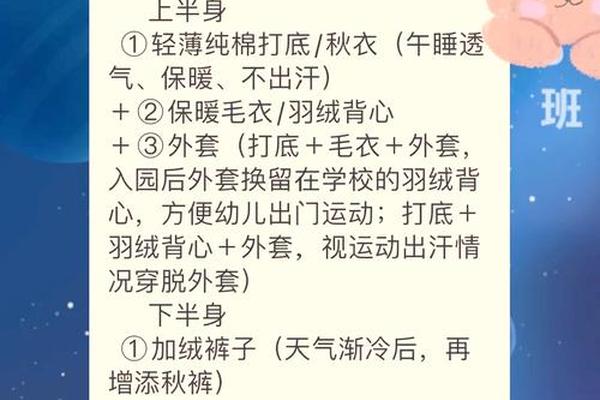

在服饰领域,“穿”字组词呈现鲜明的层级结构。基础层以单字动词为主,如“穿戴”“穿着”,强调动作本身;复合层衍生出“穿金戴银”“穿红着绿”等四字格,通过材质与色彩的并置传递审美意趣;隐喻层则出现“穿帮”“穿小鞋”等俗语,前者指影视剧服饰错误,后者借服饰不适比喻人际压迫。

跨领域组词更显语言创造力:“穿越”将服饰动作升华为时空跨越的哲学概念,“穿透”从衣物纤维结构引申为洞察本质的认知能力,“穿凿”则由制衣工艺转化为学术研究的严谨态度。这种语义迁移印证了认知语言学中“以身喻心”的隐喻机制。

三、语义的延展与演变

“穿”的语义网络呈现放射状延展特征。空间维度上,“穿城而过”描绘线性移动,“穿插其间”强调交错状态;时间维度上,“穿宵连夜”压缩时间长度,“穿越古今”打破时序界限。心理学视角下,“望穿秋水”将视觉穿透转化为情感强度,“看穿红尘”使物理动作承载生命感悟。

语法功能的拓展同样显著:作名词时,“穿结”指衣物破洞,引申为生活困顿;作形容词时,“穿弊”描述衣物褴褛,隐喻道德瑕疵。这种词性转换使“穿”字能够多维度参与意义建构。

四、搭配模式与文化内涵

在服饰搭配语境中,“穿”字组词形成独特的文化编码系统。“穿红戴绿”通过色彩组合传递喜庆氛围,“穿绸裹缎”借材质对比彰显身份差异。古代礼制中的“穿章”制度,更将服饰组合升华为政治身份的符号体系,如《梦粱录》记载官员“穿秉朝笏”的仪式性穿着。

民间智慧在组词中尤为突出:“穿针引线”既描述女红技艺,又比喻人际斡旋;“穿连裆裤”讽刺利益勾结,“穿青衣抱黑柱”警示环境适应。这些短语生动展现了中国人“近取诸身”的思维方式。

总结而言,“穿”字的组词现象构成微观的语言文化标本,既记录着服饰文明的演进轨迹,又承载着民族思维的编码逻辑。未来研究可深入探讨方言中的组词差异,或结合语料库分析不同历史时期的语义流变。在文化全球化的今天,这种语言资源的挖掘,对于建构本土话语体系具有特殊价值。正如认知语言学家Traugott指出的,词汇演变是“社会认知的化石”,而“穿”字的丰富组词,正为这种理论提供了生动的汉语例证。