注册会计师考试(CPA)作为财会领域的“黄金证书”,其专业阶段的六门科目因知识体系复杂、考查维度多元,长期被考生视为职业生涯的重要挑战。尽管各科目难度因人而异,但结合历年通过率、考生反馈及学科特性,业界普遍形成了相对稳定的难度梯队。这一排名并非绝对——考生专业背景、实务经验、备考策略等因素均会显著影响其对科目难易度的感知。本文将从学科特性、考生差异、备考策略等维度展开分析,为考生提供多角度的决策依据。

一、学科特性与难度梯度

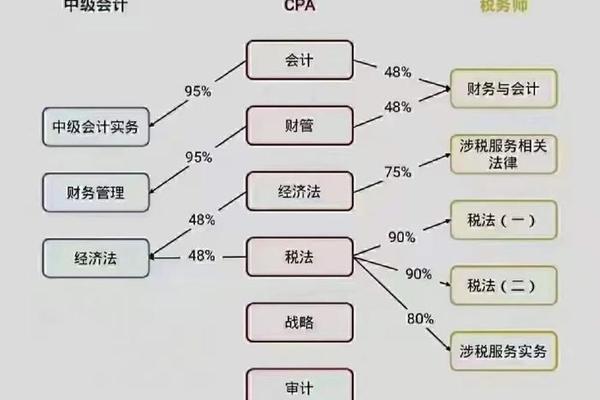

从知识属性看,六门科目可分为“计算密集型”“理论抽象型”和“记忆应用型”三类。会计作为核心科目,横跨准则理解与实务操作,其难点体现在长期股权投资、合并报表等章节对逻辑思维的严苛要求,2022年通过率仅17.04%。财务成本管理以公式推导和计算量大著称,近年考试中超过60%的考生无法在规定时间内完成所有题目,反映出其对速度与精准度的双重考验。

相比之下,审计的抽象性成为主要障碍。其教材语言多源自国际准则直译,如“风险评估程序”“控制测试”等概念缺乏直观案例支撑,导致零基础考生理解困难。而战略与风险管理虽内容较少,但要求将波特五力模型、SWOT分析等理论融入案例,近年考试通过率约28.82%,显示出“低记忆量、高应用门槛”的特点。

二、考生背景的差异化影响

专业背景显著改变科目难度感知。数据显示,财会专业考生在会计科目上的平均备考时间比法学背景者缩短30%,但经济法通过率反低15%。例如,具有事务所经验的考生往往认为审计“重实务轻理论”,而企业财务人员则对合并报表等实务章节更具敏感度。

跨学科效应同样值得关注。税法涉及会计处理与法律条文,财会与法学双背景考生通过率较单背景者高22%。而经济法虽以记忆为主,但证券法、破产法等章节与财务管理存在隐性关联,复合型知识结构可提升20%的答题准确率。

三、备考策略的杠杆效应

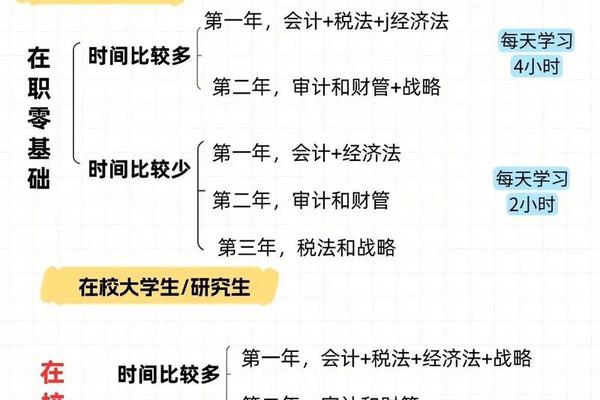

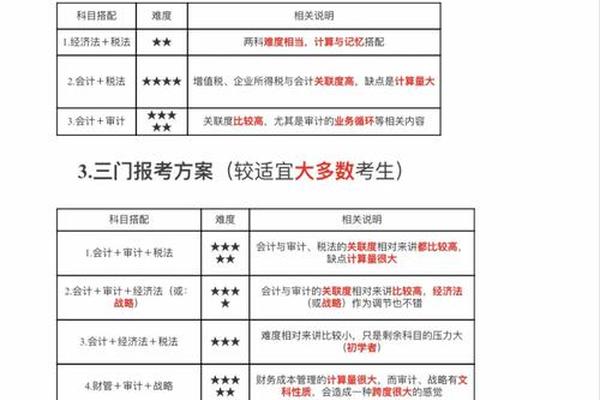

科学的科目搭配能有效降低整体难度。数据显示,“会计+税法”组合通过率比“会计+审计”高18%,因增值税、所得税等内容存在知识点重叠。而“财管+战略”组合则利用价值链分析、绩效评价等交叉内容,使两科备考效率提升25%。

时间分配方面,会计建议投入350-400小时,着重攻克金融工具、收入确认等高频考点;审计需300小时构建审计流程框架,并通过实务案例理解抽样方法等难点;战略虽仅需150小时,但应预留20%时间用于案例分析训练。

四、动态变化的考核趋势

近年考试呈现“实务导向强化”与“跨学科融合”趋势。2024年税法科目中,跨境电商税收筹划等新题型占比达30%,迫使考生关注政策动态。而会计综合题开始融入财务分析指标计算,要求考生同时掌握会计处理与财管公式。值得警惕的是,审计简答题中出现的“区块链审计轨迹追踪”等前沿话题,提示传统教材已无法完全覆盖考点。

通过率数据进一步印证难度波动。2023年经济法通过率骤降至24.19%,较上年下降3.2个百分点,主因证券法修订内容的深度考查。反观战略科目,尽管内容稳定,但2024年通过率逆势上升至23.58%,反映出命题逐渐侧重基础理论而非冷门细节。

五、未来研究方向与建议

当前研究多聚焦于宏观难度排名,缺乏对不同备考模式效果的量化分析。例如,碎片化学习对经济法、战略等记忆型科目的提升幅度,或AI题库对财管解题速度的影响程度,均可作为未来研究重点。对于考生,建议采用“三维评估法”:首先诊断自身知识结构短板,其次分析近年命题趋势,最后结合职业规划选择科目组合。如计划进入投行业务者,可优先攻克会计、经济法;而审计从业者则需强化审计与税法的联动学习。

综上,注册会计师六门科目的难度本质是知识深度、思维模式与应试技巧的三重博弈。考生需摒弃“唯排名论”,转而构建个性化攻关路径——毕竟,对个体而言,最适合的科目顺序,才是真正科学的难度排行。(本文观点综合自中注协考试报告、高校教研数据及高顿教育等机构调研)