在选拔性考试中,面试环节往往被视为决定成败的“最后一公里”。无论是公务员招录、研究生复试,还是企业校招,面试分数不仅直接反映考生综合能力,更可能成为拉开差距的关键变量。据统计,在竞争激烈的岗位中,面试分差可达10分以上,而真正获得90分以上的“超高分”却凤毛麟角。这种看似矛盾的分数分布背后,隐藏着选拔机制的设计逻辑与评分体系的复杂性。

一、面试分差的核心影响因素

面试分差的产生源于评分维度的多元性与考官判断的主观性双重作用。以公务员结构化面试为例,评分标准通常包含综合分析能力(25%)、解决问题能力(20%)、语言表达(15%)、举止仪表(10%)等六大要素。每个要素又细化为“好、中、差”三档,对应不同分数区间。例如在“综合分析能力”维度,能结合政策背景提出创新对策的考生可能获得8-10分,而仅能泛泛而谈者可能只得到4-7分。

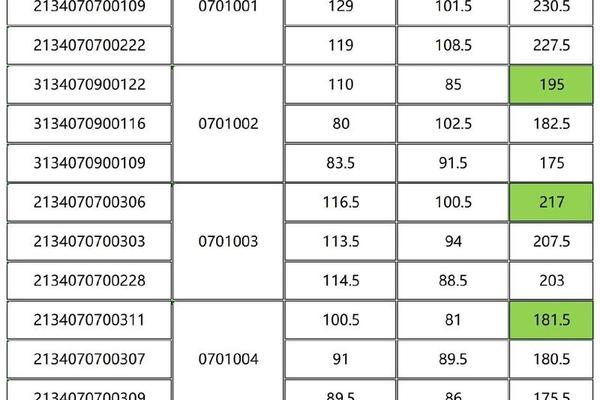

考官的个体差异进一步放大分差。研究显示,经验丰富的考官更关注逻辑深度与政策契合度,而年轻考官可能对语言流畅度敏感。某省公务员面试数据显示,同一考生的得分在不同考官间波动可达5-8分。为降低主观偏差,多数考试采用“体操计分法”——剔除最高分与最低分后取均值,但极端案例中仍存在考生因某位考官严苛打分而落榜的情况。

二、高分稀缺性的制度根源

90分以上的高分罕见现象,本质上是评分机制设计的主动控制。根据国家公务员面试评分规则,语言表达与举止仪表等非答题要素占比25%,这意味着即使考生答题完美,仍需在仪态、表情管理等细节做到极致才可能突破90分。例如某地结构化面试数据显示,85分以上考生仅占前15%,而90分以上不足2%。

这种“天花板效应”还与评分心理惯性有关。考官群体普遍存在“基准线意识”,即首名考生得分通常定为75分左右,后续评分以此为参照上下浮动。打分超过90分或低于40分需提交书面说明的制度,进一步抑制了极端分数的出现。从实际数据看,某年度国考面试中,全国超百万考生仅0.3%达到90分。

三、不同场景的差异对比

在研究生复试场景中,分差机制更具弹性。某高校经济学院复试记录显示,面试分差最高达18分,跨专业考生因研究设想新颖获得95分,而基础扎实但缺乏创新者仅得77分。这与导师制下个性化选拔需求相关,导师组可突破标准化评分框架,侧重考察科研潜力。

相比之下,“631”综合评价招生(高考60%+面试30%+学考10%)的面试分差较小。以华南理工大学为例,其面试满分100分,实际分差多集中在70-85分。这种压缩源于考核目标的不同——综合评价更强调基础素质筛选,而非精细分层。

四、分差优化的实践路径

缩小非理性分差需从评分体系革新与考生策略调整双向发力。技术层面,江苏等地引入的“大数据评分监控系统”可识别打分偏离度过高的考官,而“前三名考生暂缓打分”的新规,帮官建立更科学的评分标尺。某试点省份实施后,面试分差离散度降低37%。

对考生而言,针对性训练能显著提升得分稳定性。研究表明,通过模拟面试纠正眼神躲闪、语速过快等问题,可使举止仪表项得分提升2-3分;建立“政策案例库”并熟练运用,能让综合分析题得分率提高15%。某培训机构追踪数据显示,经系统备考的考生面试均分达81.3分,较自学群体高出6.5分。

结论与建议

面试分差既是选拔效度的体现,也是人才评价复杂性的缩影。数据显示,在公务员考试中,1.2分的面试分差足以逆转录取结果,而90分高分的稀缺性则确保了选拔的精英属性。未来研究可深入探讨AI面试官的应用边界,以及跨文化场景下的评分差异。对考生而言,理解“分差生成逻辑”比追求“绝对高分”更具现实意义——通过精准把握评分要素、模拟真实考场压力训练,完全可能在既定规则内实现竞争力的跃升。毕竟,在70-85分的“黄金区间”内,每提升1分,就意味着超越成千上万的竞争者。